El conocimiento que se tiene

sobre el pasado de nuestra ciudad y de nuestra provincia ha venido aumentando

de manera exponencial sobre todo en las últimas décadas, y especialmente a

partir de los años setenta y ochenta del pasado siglo. En efecto, la instalación

en nuestra ciudad del primer ciclo de los estudios universitarios de Historia

primero, dependiendo de la Universidad Autónoma de Madrid, que después de la

creación del estado de las autonomías y la fundación de la Universidad de

Castilla-La Mancha se reconvertiría en la Facultad de Humanidades, ya en sus

dos ciclos, y la creación de un servicio de publicaciones en el seno de la

Diputación Provincial y, en menor medida, también en el Ayuntamiento, en los

que podían publicar sus investigaciones los miembros de su plantel de

profesores, favorecieron de manera determinante los nuevos avances en la manera

de entender el conocimiento histórico conquense y, más allá de esas nuevas

maneras de hacer historiografía, también del propio conocimiento de nuestro pasado.

Así, a partir de este momento se realizaron importantes contribuciones en el

campo de la Arqueología y de la Historia Antigua, de la Historia Medieval y de

la Historia Moderna o de la Historia del Arte.

Y

también, aunque en menor medida, de la Historia Contemporánea, y en concreto de

la Cuenca del siglo XIX. En aquellos momentos podrían ser considerados como

pioneros de esta nueva historiografía, por lo que a nuestro caso se refiere,

los trabajos de Félix González Marzo sobre la desamortización decimonónica y

liberal en la provincia de Cuenca, en el campo de la historia económica, y la

monografía que firmó Miguel Ángel González Troitiño sobre la evolución que

había vivido la capital de la provincia entre los siglos XVI y XX, en lo que

respecta a la historia demográfica y social, historia cuantitativa a fin de

cuentas. Hasta entonces, sólo unos pocos

libros de carácter general, publicados en el mismo siglo XIX, y algunos

trabajos de síntesis publicados en periódicos y revistas por algunos

aventureros de la historia que, en muchas ocasiones, ni siquiera se habían

dedicado profesionalmente al estudio de la historia. A ese tipo de trabajos

estará dedicada la primera parte de la ponencia, de carácter meramente

introductorio.

El

trabajo se centrará principalmente en estudiar el siglo XIX, los avances

historiográficos que se han hecho en los últimos años, de manera principalmente

cronológica. Y también, en algunas ocasiones se apuntará algunos temas en los

que en mi opinión todavía no se ha avanzado lo suficiente. Para ello, siempre

se seguirá una línea común: el desarrollo del liberalismo y del resto de

opciones ideológicas que durante todo el siglo decimonónico polarizaron la vida

social y política de los españoles y de los conquenses, porque si algo ha caracterizado

el desarrollo de toda esta centuria ha sido precisamente eso que se ha llamado

la revolución liberal. Es cierto que hacerlo de este modo puede significar dar

demasiada importancia a la historia política, pero considero que precisamente

es el propio período histórico estudiado el que justifica hacerlo de este modo:

el siglo XIX marca el final del Antiguo Régimen y el principio de un sistema

nuevo, el liberalismo. Durante toda la centuria, el debate político está

siempre presente en todos los aspectos de la sociedad, y por ello todos esos

referentes, desde la economía hasta la religión por poner algún ejemplo, hay

que analizarlos sin dejar de lado en ningún momento ese punto de vista

político.

Sin

embargo, tampoco deben dejarse de lado esos otros campos de la nueva, ya no tan

nueva, historiografía: la historia social, la historia económica, la historia

demográfica, la historia de las mentalidades, la biografía… A esos campos

concretos del estudio científico de la historia, que sin duda estarán también

presentes muchas veces al hablar de la historia política en la medida en la que

están íntimamente conectados con ella, estará dedicada la última parte de mi

intervención.

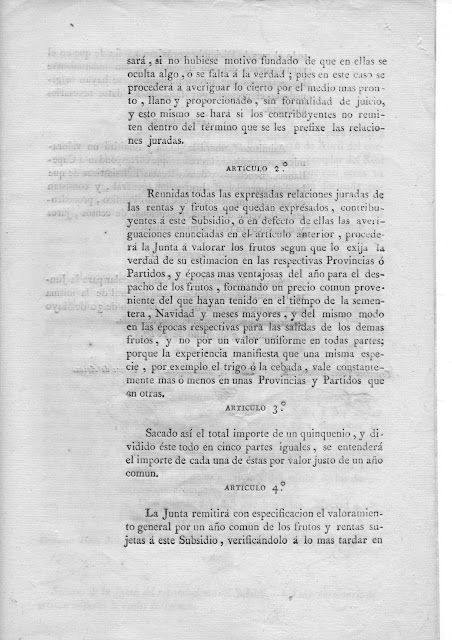

Cuenca en la década de 1890. Grabado. Realmente, la ilustración parece algo anterior, pues, para entonces, ya se había hundido uno de los arcos del Puente de San Pablo.

INTRODUCCIÓN. LA HISTORIOGRAFÍA CONQUENSE

HASTA 1970.

Hemos de decir

en primer lugar que la producción historiográfica conquense realizada en el

mismo siglo XIX, la visión que los conquenses tienen de su pasado y también, en

la medida que nos afecta, de su propio presente, además de ser escasa, estaba

demasiado teñida por el positivismo propio del período, además de estar marcado

por una fuerte tendencia ideológica, como no podía ser de otra forma si tenemos

en cuenta la importante ideologización que se vivía por el conjunto de la

sociedad española a lo largo de toda esa centuria. En efecto, se trata de

trabajos que, desde las distintas perspectivas políticas de sus autores, tienen

en común el hecho de que todos ellos se olvidan por completo de las masas

silenciosas, o incluso de la propia sociedad conquense como un conjunto, para

dedicarse sólo a historiar sus élites políticas y militares. Se trata en

general, como la práctica totalidad de la historia que en esos momentos se está

haciendo en el resto del país, de una historia relatada en la que son

precisamente las élites, más allá de sus protagonistas, los únicos sujetos

válidos para el estudio histórico. Y son libros, como he dicho antes, de

carácter generalista, en el que sólo se dedica al siglo XIX una parte, casi

siempre demasiado colateral, del estudio.

El autor más

conocido de este período es sin duda Trifón Muñoz y Soliva. Sacerdote, canónigo

de la catedral, redactor del periódico de tendencia carlista La Hoja de David, este religioso había

publicado en 1860 su primera historia de Cuenca, Noticias de todos los Ilustrísimos Señores Obispos que han regido la

diócesis de Cuenca, aumentados con los sucesos más notables acaecidos en sus

pontificados. El Episcopologio,

que así es más conocido, es más que un estudio de los obispos conquenses al uso

una historia de la diócesis, tal y como explicita el autor desde el subtítulo.

Este trabajo lo ampliaría el mismo autor algunos años después, entre 1866 y

1867, con su Historia de la Muy Noble,

Leal e Impertérrita ciudad de Cuenca y del territorio de su provincia y

obispado, desde los tiempos primitivos hasta la edad presente, publicado en

dos tomos, y en el cual, como dato curioso, hace remontar la historia de Cuenca

hasta los tiempos de Túbal, nieto legendario de Noé.

Si desde el

punto de vista reaccionario Muñoz y Soliva era el máximo representante, y casi

el único de la historiografía local, también el campo liberal tenía sus propios

representantes. Y el más conocido de los conquenses era José Torres Mena, pues

aunque había nacido en Casas Ibáñez (Albacete) debido a la profesión, su

familia procedía de La Almarcha. Abogado, político y escritor, fue redactor del diario madrileño La Iberia,

constituido como el órgano de opinión y difusión del Partido Liberal Progresista, y diputado

por ese mismo partido primero en la circunscripción de San Clemente y más tarde

también en la de Cuenca. Su libro Noticias

Conquenses, publicado en 1878, es más bien un voluminoso tomo bastante

desordenado de noticias, eso sí, muchas veces interesantes, relacionadas con la

historia y la geografía de Cuenca, que una historia de la provincia propiamente

dicha.

El ala

política más alejada por la parte izquierda está representada por el

republicano turolense Pedro Pruneda, autor de la Crónica de la provincia de Cuenca, que fue

publicada en Madrid en 1869 como parte de una ambiciosa Crónica General de España, o sea, Historia Ilustrada y Descriptiva de

sus Provincias. Participante activo en algunas de las intentonas

revolucionarias que se sucedieron en la segunda mitad de la década de los años

sesenta, publicó también por esas mismas fechas una Historia de la Guerra

de Méjico desde 1861 hasta 1867, que no deja de ser un ensayo sobre la

bondad de las nuevas repúblicas democráticas que fueron surgiendo en el

continente americano a raíz de su independencia, y que le valdría al autor el

nombramiento de ciudadano honorífico de la capital federal. Su autor falleció

en Madrid en el mes de octubre de 1869, pocos meses después de haber publicado

su crónica conquense, y sin haber podido realizar su magno proyecto de hacer

una historia general de España, de la que sólo se publicaron los volúmenes

correspondientes a nuestra provincia y a Teruel.

La

historiografía conquense decimonónica la cierra Santiago López Saiz, periodista

de tendencia también republicana, según indicaron ya Ángel Luis López

Villaverde e Isidro Sánchez Sánchez. Dirigió varios períodicos en la ciudad del

Júcar, primero El Progreso, entre

1885 y 1895, y después, a partir de ese año El

Progreso Conquense. En 1894 publicó por entregas El Consultor Conquense, una especie de guía de Cuenca y su

provincia en la que aparecen todo tipo de datos, además de los puramente históricos.

Más interesante es su trabajo titulado Los

sucesos de Cuenca, que había publicado en 1878, una crónica sobre la

entrada y posterior saqueo de Cuenca cuatro años antes de las tropas del

infante Alfonso Carlos de Borbón, hermano del pretendiente Carlos VII.

También pueden

destacarse las obras de José María Quadrado y Valentín Picatoste, y para un

aspecto muy concreto para la historia de Cuenca, el de la invedstión carlista,

los de Germán Torralba y Eugenio de la Iglesia, testigo directo el primero de

la entrada de las tropas legitimistas en la ciudad, y destacado protagonista el

segundo, como gobernador militar que era de la ciudad en ese momento. También

hay que destacar, y en lo que a la historia de la cultura se refiere, a Fermín

Caballero. Junto a todos ellos, son abundantes, los cuadernos, cartas,

fascículos, oraciones y todo tipo de impresos que fueron impresos en nuestra

ciudad a lo largo de la centuria, y que si bien no se trata muchas veces de una

historiografía conquense propiamente dicha, si se constituyen en una fuente

interesante por los historiadores actuales escasamente utilizada. Una

aproximación a toda esa producción bibliográfica se puede encontrar en el libro

Bibliografía básica para la historia de

Cuenca, de Antonio Herrera García.

De la

producción historiográfica conquense en el período comprendido entre los

primeros años del siglo XX y finales de la Guerra Civil, cabe destacar en

primer lugar sendas guías de Cuenca, la del Museo Municipal de Arte, con

participación de diversos autores locales y nacionales, y sobre todo la de

Julio Larrañaga; ambas publicaciones cuentan con abundantes e interesantes

datos históricos, como también las obras de Basilio Martínez Pérez y Timoteo

Iglesias Mantecón, o algunos artículos dedicados a la historia conquense por

Juan Giménez de Aguilar. Después llegarían los trabajos de carácter documental

de Clementino Sanz y Díaz, Sebastián Cirac, Ángel González Palencia y Elena

Lázaro Corral.

No es extraña

esta carencia de trabajos sobre el siglo XIX; hay que tener en cuenta que

también a nivel nacional, por distintos condicionantes sociales y políticos,

todo el período posterior a la Guerra Civil fue un auténtico erial para los

estudios de historia contemporánea, al primar otros períodos más gloriosos de

nuestro pasado.

Cuenca, Puente de San Pablo. Grabado de Carl Wilhem von Heideck

Colecciones Estatales de Pintura de Baviera

EL PRIMER LIBERALISMO

El siglo XIX

se inicia en España con una coyuntura histórica importante: la Guerra de la Independencia.

Sin embargo, esa guerra contra el francés no se hubiera producido de no haber

existido antes todo un proceso social de cambio que estaba haciéndose tambalear

en toda Europa, y también en parte del continente americano, todo el sistema

del Antiguo Régimen. Y es que tanto la revolución americana y su declaración de

independencia (1776) como también la revolución francesa (1789), crearon una

nueva estructura social y política, el liberalismo, que se extendería

rápidamente a partir de ese momento, y sobre todo en las primeras décadas de la

centuria siguiente por el resto de Europa y de América. Todo ello supondría un

fuerte enfrentamiento entre dos mundos opuestos, dos maneras diferentes de

enfrentarse con la realidad, dos eras históricas enfrentadas entre sí como dos

grandes placas tectónicas. Y el terremoto provocado por ese choque brutal

traería como consecuencia el resquebrajamiento definitivo de una de esas dos

grandes placas, la más débil de las dos porque para entonces ya estaba

desgastada por tres largos siglos de enfrentamientos sociales.

No se puede

entender la Guerra de la Independencia si se no se tiene en cuenta este hecho,

como no se puede entender tampoco la guerra de la independencia en Cuenca si no

se tiene en cuenta el espacio geográfico que ocupa nuestra provincia, como nudo

estratégico de vital importancia a caballo entre dos de las ciudades más

importantes del país: Madrid, la capital del reino y lugar donde se asienta la

corte de José I, y Valencia, uno de los puertos con más posibilidades. Por eso, la provincia fue en varias ocasiones

escenario para algunas de las más importantes batallas, y en ese sentido la

batalla de Uclés (1809), en la que perdieron la vida alrededor de mil patriotas

y más de seis mil fueron capturados por los franceses, fue paradigmática,

asegurando a los franceses su posición de dominio en Castilla La Nueva al

tiempo que permitía al rey usurpador su asentamiento en la corte madrileña. Por

eso, también la ciudad fue en repetidas ocasiones tomada por las tropas

francesas y las españolas, y sufrió de unas y de otras sangrientas represalias.

José Luis Muñoz ha estudiado ese momento doloroso de la ciudad del Júcar en uno

de sus libros, Crónica de la guerra de la

independencia, a partir de los datos proporcionados por los libros de actas

del Ayuntamiento conquense.

Sin embargo,

aún falta por hacer un estudio más pormenorizado de lo que supuso la tragedia

de la guerra en el conjunto de la provincia, como también en los que respecta

al punto de vista del nuevo hecho social representado por el liberalismo. Desde

el punto de vista de la historia económica, no cabe duda de que la guerra

produjo en toda la provincia una grave crisis de subsistencia, que provocó

también un declive humano y demográfico, como ha demostrado David Sven Reher en

su trabajo Familia, población y sociedad

en la provincia de Cuenca, 1700-1970, que fue publicado por el Centro de

Investigaciones Sociológicas. Por otra parte, tanto la guerra como el

incipiente liberalismo que en aquel momento estaba empezando a nacer también en

una pequeña ciudad de provincias como Cuenca, provocó un cambio sustancial en

las élites de poder, fácilmente rastreable a través de las personas que

formaron parte de la junta provincial de Cuenca y también de aquellos que

representaron a nuestra provincia en las Cortes de Cádiz. También, y por lo que

a las élites intelectuales se refiere, por las personas que firmaron toda esa

cantidad de oraciones, cartas, manifiestas, que fueron impresos en nuestra

ciudad durante todo el primer tercio del siglo XIX, a los cuales ya hemos

aludido más arriba. Y al contrario de lo que muchas veces se ha escrito, dando

demasiadas cosas por supuestas sin haber realizado antes un ejercicio básico de

reflexión, crítica y análisis. Tampoco la Iglesia conquense fue en absoluto

ajena a esa nueva realidad social que estaba naciendo, al menos por lo que a

este primer período se refiere.

Los miembros

de la junta provincial que se había creado en Cuenca en los años iniciales de

la guerra representaban todavía en una parte a las grandes instituciones

heredadas del Antiguo Régimen: la Iglesia, con un prelado a la cabeza, Ramón

Falcón y Salcedo, y el canónigo ilustrado Juan Antonio Rodrigálvarez, que había

llegado a la ciudad a finales del siglo XVIII de la mano del anterior obispo

Antonio Palafox, antes de que éste hubiera llegado a acceder a la cátedra

episcopal; el Ayuntamiento, representado por el corregidor, Ramón Gundín de

Figueroa, y por uno de sus regidores, Ignacio Rodríguez de Fonseca, y el intendente Baltasar Fernández, figura

característica de la administración borbónica. Junto a ellos, y representando

ya a las nuevas élites burguesas e intelectuales, Santiago Antelo y Coronel, que

era notario del tribunal eclesiástico de la diócesis, los propietarios Bernabé

Grande y Pascual de López, y dos funcionarios de la administración ciudadana,

Francisco Escobar y Tomás de Vela.

También en el

grupo de los representantes a Cortes se puede apreciar aún esa dicotomía entre

Antiguo y Nuevo Régimen. Durante las primeras legislaturas representaron a

nuestra provincia algunos miembros del estado noble, como el conde de

Buenavista Cerro, Diego Ventura de Mena, y Alfonso Núñez de Haro y también

algún miembro del sector eclesiástico, en esta ocasión el canónigo Felipe

Miralles, junto a un consejero de estado, Manuel de Rojas, y un catedrático de

la universidad de Alcalá, Diego Parada, que a su vez era descendiente de uno de

los linajes nobiliarios más arraigados en la ciudad de Huete. Y el propio

Ayuntamiento de Cuenca, que también tenía derecho a un representante en Cortes,

estaba representado por otro de sus regidores, Policarpo Zorraquín. Por su

parte, Manuel de Rojas tuvo que ser sustituido tras su muerte, acaecida al poco

tiempo del inicio de la legislatura, por el militar de Zafra de Záncara, Fernando

Casado Torres, ingeniero naval que había llegado a ser, en representación del

gobierno de Carlos III, asesor de la propia zarina Catalina de Rusia. Y por lo

que respecta a las últimas legislaturas, es en este momento cuando se observa

un mayor peso del liberalismo, al confluir los cuatro representantes dentro de

este sector ideológico a pesar de que entre ellos había también algunos

sacerdotes. Estos cuatro representantes fueron Antonio Cuartero, Juan Antonio

Domínguez, Andrés Navarro y Nicolás García Page. Sobre éste último hablaremos

más detenidamente más tarde, al haber extendido su representación, y también su

influencia al conjunto de la sociedad conquense, también al trienio liberal.

El regreso de

Fernando VII al trono madrileño supuso temporalmente la victoria del viejo

conservadurismo. Un Fernando VII que visitó en varias ocasiones la provincia de

Cuenca; un Fernando VII que viajó en 1826 en compañía de su tercera esposa,

María Amalia de Sajonia a los ya famosos baños del Real Sitio del Solán de

Cabras con el fin de obtener la ansiada paternidad que hubiera contribuido a

dar una cierta tranquilidad política al país. Sin embargo, esa victoria del

Antiguo Régimen sería sólo un espejismo. En 1820 vuelven a hacerse con el poder

los liberales, y aunque esta victoria de los liberales sería en principio muy

breve, apenas tres años a los que sucedieron otros diez años aún de reacción,

la década ominosa, la suerte estaría echada a favor del liberalismo. La muerte

de Fernando VII en 1833 llevaría consigo la derrota del antiguo sistema

político y social, y la victoria, ahora sí definitiva, del liberalismo español.

Pero aún

faltarían trece años para eso. En 1820 las tensiones, en España y en Cuenca,

están todavía en plena ebullición. El trienio liberal en Cuenca ha sido

estudiado, principalmente en lo que a los aspectos religiosos se refiere en mi

tesis doctoral, que dediqué al tribunal de curia diocesana de Cuenca durante el

reinado de Fernando VII, publicada posteriormente en formato de libro bajo el

título La actuación del tribunal

diocesano de Cuenca en la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833), así como

en algunos artículos monográficos. Al igual que en todas las ciudades del país,

también el Ayuntamiento de Cuenca juró en 1820 la constitución, y a partir de

ese momento se hacía con el poder tanto en la capital como en los pueblos más

importantes de la provincia los miembros del partido liberal, que estaban

formados ya en ese momento por los miembros más destacados de la burguesía, el

comercio, y las llamadas profesiones liberales. Surgen en ese momento algunos

apellidos importantes, como los Aguirre, que son los mismos que inmediatamente

después, durante las primeras desamortizaciones, van a poder enriquecerse con

la adquisición de bienes y tierras procedentes de la Iglesia, la nobleza, y el

común de algunos pueblos de la provincia.

Y surgen

también, en Cuenca como en el resto de España, las llamadas sociedades

patrióticas y las sociedades secretas. En la capital de la provincia se había

instalado muy pronto una merindad de la sociedad secreta de los comuneros, que

había sido incluso fundada por Manuel López Ballesteros, secretario del

gobierno constitucional y hermano del propio ministro de la Gobernación, y

diversas torres comuneras a lo ancho de toda la provincia: Horcajo de Santiago,

Villarrobledo, Tarazona de la Mancha, La Roda, San Clemente, Belmonte, Mota del

Cuervo, Almendros, Palomares del Campo, Torrejoncillo del Rey, Saelices,

Sisante y Villarejo de Fuentes. A todos estos pueblos hay que añadir también

algunos otros que todavía estaban en período de formación en 1823, como

Alcocer, Valdeolivas y Valera de Abajo. De todo ello se desprende que el peso

del liberalismo en el conjunto de la provincia es muy importante.

Como ya he

dicho anteriormente, el peso de la Iglesia en este primer liberalismo conquense

es importante. Cuando al aventurero francés Jorge Bessieres, líder de una

partida absolutista muy activa por las tierras de Guadalajara y Cuenca, pudo

entrar por fin en la ciudad, iniciando una fortísima represión contra los

partidarios del liberalismo, pudo descubrir dentro de la catedral, y en

concreto escondidos dentro de un armario en la sacristía de la capilla de

caballeros, la documentación y los sellos de la merindad conquense de la

sociedad secreta de los comuneros. Y estaban allí escondidos precisamente

porque a la sociedad pertenecían algunos eclesiásticos destacados de la

diócesis: Manuel Molina, capellán de coro de la catedral; Isidro Calonge,

religioso mercedario exclaustrado; y Juan José Aguirre, racionero del cabildo

diocesano. Estos tres religiosos serían represaliados a partir de 1823 por el

tribunal diocesano de Cuenca, como lo serían también algunos otros eclesiásticos

que, si bien no hay constancia de que pertenecieran a la sociedad secreta, sí

defendieron durante el trienio posturas liberales: Segundo Cayetano García y

Juan Nepomuceno Fuero, canónigos de la catedral; Francisco González y Francisco

Ayllón, prebendados de ésta; Gabriel José Gil, dignidad de tesorero; José

Frías, capellán de coro, y los sacerdotes Prudencio del Olmo, Valentín Collado

Recuenco, Nicolás Escolar y Noriega, Manuel Lorenzo de Cañas, Francisco Anguix

y Jerónimo Monterde.

Mención especial

en este sentido merece, por su irradiación hacia el conjunto del país, la

figura del anteriormente mencionado Nicolás García Page, figura que merecería

por sí mismo un estudio monográfico, y al que en alguna ocasión nos hemos

acercado algunos, tanto en mi tesis doctoral como Manuel Amores, si bien éste

lo hizo principalmente sobre su proceso y exilio, sufridos a partir de 1814.

Nacido en 1771 en Ribagorda, en la comarca del Campichuelo conquense, párroco

de la iglesia de San Andrés de la capital conquense, catedrático a partir de

1799 en el seminario conciliar de San Julián, fue elegido para representar a

Cuenca los dos últimos años de las Cortes de Cádiz, donde destacó como uno de

los más combativos liberales. Por ello fue uno de los detenidos por Eguía en

1814 y alojado en la madrileña Cárcel de Corte, de donde salió sin juicio

previo para su destierro en el convento franciscano de La Salceda

(Guadalajara). En 1820, de nuevo en el poder los liberales, fue premiado con

una de las canonjías del cabildo conquense y seguidamente elegido nuevamente

como representante de la provincia en las cortes del trienio. En 1823 fue

capturado por una partida absolutista que estuvo a punto de ajusticiarle,

logrando salvar la vida gracias a la actuación de un regimiento del ejército

liberal, que había conseguido rescatarle, con la cual, convertido en el

capellán de la unidad, huyó a Cádiz durante el repliegue de estos. Exiliado en

Inglaterra y sustituido como canónigo de la diócesis por otro sacerdote menos

afecto al sistema liberal, regresó a Madrid en 1834, ciudad en la que

fallecería apenas dos años más tarde.

Prácticamente

desconocida es la figura del militar liberal José Ruiz de Albornoz (Villar de

Cañas, 1780 – Requena, Valencia, 1836). Ya en la guerra contra los franceses se

había destacado en algunas de las batallas más importantes, como en las de

Bailén, Uclés y Ocaña. Subteniente del batallón provincial de Cuenca, combatió

en 1823 contra las partidas absolutistas, principalmente la del propio

Bessieres. Después, ya en la guerra carlista, y ascendido a coronel, acometió

la defensa de Requena, cercada por las tropas de Ramón Cabrera, hecho por el

cual fue condecorado con la Cruz Laureada de San Fernando, la más importante

que existe en el ejército español.

Un período éste

en el que se transformaron todas las instituciones, y se crearon también

algunas instituciones nuevas. Entre estas nuevas instituciones tendría una

importancia superlativa la Diputación Provincial, que quedó constituida el 13

de abril de 1813 bajo la presidencia de Ignacio Rodríguez de Fonseca, si bien

esa creación no se haría estable hasta algunos décadas más tarde, tras la

victoria definitiva del liberalismo. Aunque los orígenes de la Diputación han

sido estudiados ya por José Luis Muñoz, también la personalidad de su primer

presidente sería merecedora de un estudio monográfico. Oriundo de Villar de

Cañas, regidor perpetuo de Cuenca y miembro, como ya se ha visto, de su junta

provincial en los años de la usurpación napoleónica, fue tomado como rehén junto

a otros ciudadanos conquenses por el mariscal Víctor, el mismo que había ganado

la batalla de Uclés, y conducido a pie durante muchos kilómetros. Su fuerte

personalidad, puesta de manifiesto tanto en el Ayuntamiento como en la

Diputación, le llevaría de nuevo a la cárcel el 27 de agosto de 1814, ahora por

una decisión absoluta y despótica del gobierno del monarca absolutista y

déspota Fernando VII.

Ilustración de Cuenca en el siglo XIX. Archivo particular de José Vicente Ávila

PROGRESISTAS Y MODERADOS

Conocida

es la historia. En 1833 fallece Fernando VII, y merced a la Pragmática Sanción

por la que había derogado tres años antes la Ley Sálica de Felipe V, más de

acuerdo con la tradición francesa que con la española, por la que se decretaba

la ley a la sucesión a la corona que permitía acceder al trono español a las

mujeres, siempre y cuando no contaran con un hermano varón. De esta manera

heredaba el trono su hija Isabel, que sería coronada con el nombre de Isabel

II. Sin embargo, no toda la sociedad española estaba a favor de esta sucesión;

la parte más conservadora de la misma, que no había aceptado la promulgación de

la nueva ley, cerró filas en torno al hermano de Fernando, el príncipe Carlos,

reconociéndole como rey “legitimista” con el nombre de Carlos V. Mientras tanto

los liberales, más en un primer momento como reacción a la postura absolutista

que como una verdadera opción ideológica, cerró filas a su vez en torno a la

reina niña y a su madre, la regente María Cristina de Borbón-Dos Sicilias. Un

nuevo enfrentamiento entre absolutismo, reconvertido ahora en carlismo, y liberalismo,

estaba, otra vez, servido.

La guerra

civil, que durante todo el siglo XIX y parte de la centuria siguiente fue un

elemento recurrente, cobró de nuevo fuerza en el país, y otra vez la provincia

de Cuenca va a convertirse en un importante campo de batalla por culpa de su

importante valor estratégico. Principalmente las tierras serranas y alcarreñas,

por su especial orografía, se ven sometidas a múltiples enfrentamientos entre

los partidarios de una opción y otra; los libros de Miguel Romero y Manuela Asensio,

dedicado el primero a la guerra en la provincia conquense y el segundo al

conjunto de la región castellano-manchega, ofrecen al lector todo ese retablo

de batallas y escaramuzas.

Y lejos de los

campos de batalla, un conquense de origen humilde, militar de escasa graduación

al tratarse apenas de un sargento de la Guardia de Corps, el taranconero

Fernando Muñoz, logrará escalar a las más altas instancias del poder nacional

al contraer matrimonio morganáticamente con la propia regente, la reina María

Cristina el 28 de diciembre de 1833. Sin embargo, ni siquiera este hecho supuso

un cambio importante en el devenir histórico de nuestra provincia, que ya por

entonces se estaba sumiendo en un letargo creciente, más allá de la instalación

en su localidad de origen de una pequeña corte veraniega y del encumbramiento

nobiliario de toda la familia. Una familia que, empezando por el propio

Fernando Muñoz, aprovecharía en las décadas siguientes su elevada posición en

la corte para llevar a cabo algunos negocios en diversos sectores del nuevo

desarrollo industrial y de las comunicaciones que España también estaba

viviendo en aquellos momentos, aunque con cierto retraso respecto al resto de

Europa, negocios que les supusieron importantes y beneficios personales.

La victoria de

los progresistas a partir de 1840 no supondría el final del enfrentamiento

político. Los liberales se escinden en moderados y progresistas, que a partir

de ese momento se van a repartir sucesivamente el poder, salpicados sus

gobiernos respectivos demasiadas veces por los numerosos pronunciamientos

militares de una y otra tendencia ideológica, que van a caracterizar todo el

período estudiado. Cuenca jugó un cierto papel político en algunos de esos

pronunciamientos, y sobre todo en la serie de rebeliones que entre 1842 y 1843

terminarían por alejar definitivamente de la corte al general progresista

Baldomero Espartero y supondrían, además de la llegada al poder de los

moderados, el reconocimiento de la mayoría de edad de Isabel II, algunos años antes

de que esta mayoría de edad se produjera de manera legal; y con ello también la

posibilidad de poder gobernar España por sí misma, sin necesidad de arbitrarios

regentes. José Luis Muñoz ha estudiado en un breve artículo lo que supuso

políticamente este pronunciamiento dentro de la ciudad. Falta por estudiar sin

embargo la aportación militar al proceso, y en concreto el papel que pudo

desempeñar el batallón provincial de Cuenca, que en 1843 fue incorporado al

ejército de Andalucía que había sido enviado por el duque de la Victoria para

combatir a los militares que se habían pronunciado contra él en Sevilla y que,

sin embargo, al menos una parte de la unidad se había pronunciado a su vez

contra el regente, abandonando el cerco de la ciudad hispalense y dirigiéndose

hacia la vecina Granada, ciudad que para entonces ya se había puesto también de

parte de los liberales. La victoria definitiva de los moderados supuso el

ascenso de estos militares conquenses (buena parte de ellos eran oriundos de la

provincia), tal y como se puede ver en las hojas de servicios de los

interesados.

En el plano

económico, el período progresista había estado marcado por una nueva división

territorial del país, propugnada en 1833 por Javier de Burgos, secretario de

estado de Fomento bajo el ministerio de Francisco Cea Bermúdez, y la

desamortización de bienes raíces procedentes de manos muertas, que si bien se

había llevado a cabo por primera vez durante la invasión francesa, tanto desde

el gobierno de José I como por las propias Cortes de Cádiz, no había llegado

nunca a desarrollarse en plenitud por

las propias circunstancias políticas del país (la victoria de los absolutistas

sobre todo), al igual que tampoco se habían podido desarrollar las desamortizaciones

decretadas después durante el trienio liberal. Estas primeras desamortizaciones

de verdadera importancia, que supusieron realmente el despliegue económico de

las nuevas familias liberales y burguesas más que un verdadero reparto

equitativo de la tierra entre el conjunto de la sociedad, han sido bien

estudiadas por Félix González Marzo, así como también el posterior proceso

desamortizador que se llevó a cabo después, dirigido por el ministro de

Hacienda Pascual Madoz, en varios libros y artículos de interés.

Por lo que se

refiere a la división territorial de Javier de Burgos, la provincia de Cuenca

salía realmente perjudicada en el nuevo reparto. A la pérdida de todo el

territorio de la comarca de Molina que hasta entonces había pertenecido a

nuestra provincia, se le había venido a añadir también la pérdida de otros

pueblos en beneficio también de la provincia de Guadalajara (Sacedón, Alcocer,

Córcoles, Zaorejas, Peñalén, Poveda de la Sierra), así como todo el partido

judicial de La Roda, en beneficio esta vez de la nueva provincia de Albacete.

Contra toda esa pérdida territorial apenas se incorporaron a la provincia de

Cuenca, desde la de Guadalajara, dun pequeño puñado de pueblos de la comarca

alcarreña: Valdeolivas, Albendea, Vindel y San Pedro Palmiches. En este

momento, la provincia se divide en nueve partidos judiciales: Cuenca, Huete,

Priego, Tarancón, San Clemente, Motilla del Palancar, Cañete y Requena. A

mediados de siglo, la destrucción de la provincia de Cuenca terminó de

completarse con la cesión a la provincia de Valencia de la parte más rica de la

misma, el partido de Requena (la llamada Valencia castellana).

Por su parte,

la evolución de la capital conquense en todo este período fue hace ya algunos

años estudiada por Miguel Ángel Troitiño Vinuesa, quien dedicaba precisamente

al siglo XIX muchas de las páginas de su importante libro Cuenca, evolución y crisis de una vieja ciudad castellana. El libro

es un detallado estudio de la evolución vivida por la capital conquense desde

el siglo XVI hasta los tiempos más recientes, y su tesis demuestra que la

ciudad decimonónica es claramente una ciudad de transición entre la ciudad

estamental propia del Antiguo Régimen y la ciudad moderna del siglo XX, una

ciudad sometida a continuos procesos de cambio que, sin embargo, nunca llegarían

a alcanzar la importancia que tendrían en otras ciudades del entorno castellano

a lo largo de todo ese período. Una ciudad, en definitiva, que al mismo tiempo

que no llegó a vivir un aumento demográfico importante, tampoco lo haría en su

estructura urbanística, más allá de la transformación de algunas de sus calles.

Una ciudad, a fin de cuentas, que si bien se extendería definitivamente hasta

más allá de sus murallas, buscando la llanura, lo haría de manera un tanto

apocadamente: en efecto, en aquellos momentos la ciudad quedaba limitada al

espacio comprendido entre las zonas del Castillo y la Ventilla poco más allá

del final del campo de San Francisco y la Carretería que en ese momento estaba

empezando a convertirse, sin embargo, en la calle principal de la ciudad,

asiento de la nueva burguesía, conversión que no terminaría de realizarse por

completo hasta las dos últimas décadas de la centuria.

Ni siquiera la

presencia en los gobiernos moderados y progresistas de algunos políticos de

origen conquense permitirían el despegue económico de una ciudad y una

provincia sometidas siempre al letargo y al olvido. Mateo Miguel Ayllón

(Cuenca, 1793 - Madrid, 1844) había vivido en Sevilla durante el trienio

liberal, donde fue elegido prócer de reino. Después de pasar varios años en el

exilio, durante la década ominosa, regresó a España, y fue nombrado en mayo de

1843 ministro de Hacienda, durante el gabinete presidido por Joaquín María

López, cargo en el que se mantuvo durante dos períodos muy breves, primero

durante unos pocos días, hasta la caída de Espartero, y después entre julio y

noviembre de ese mismo año. Fermín Caballero Margáez (Barajas de Melo, 1800 –

Madrid, 1876) también se había destacado como un declarado liberal durante el

primer tercio de la centuria, y en la década de los años treinta ocupó diversos

cargos como procurador y senador por Cuenca, y alcalde de Madrid. Periodista y

afamado polemista, publicó diversos libros, y fue también catedrático de

Cronología y Geografía de la Universidad Central, así como miembro de la Real

Academia de la Historia entre 1866 y 1876. Ocupó el cargo de ministro de la.

Por su parte, Severo Catalina del Amo (Cuenca, 1832 – Madrid, 1871), diputado

en la década de los años sesenta primero por Alcázar de San Juan y después por

el partido de Cuenca, ocupó en 1868, muy poco antes de la “revolución

gloriosa”, dos cátedras ministeriales, aunque ambas por muy poco tiempo; primero

la de Marina, entre los meses de febrero y abril, y después la de Fomento,

entre el 23 de abril y el 20 de septiembre, habiendo sido destituido de este

último cargo precisamente a consecuencia del estallido revolucionario.

Cuenca, 1851. Grabado de Emile Rouargue

REVOLUCIONARIOS, CONSERVADORES Y

CARLISTAS

Durante

la segunda mitad de la década de los años sesenta, el régimen liberal

decimonónico en España, tal y como se había estado viviendo desde las primeras

décadas de la centuria, estaba ya completamente agotado. Y es que el régimen monárquico

de Isabel II hacía ya aguas por todas partes, hundido en la descomposición que

estaba causando la corrupción de la corte y el cansancio político de un

moderantismo regido por los intereses económicos de la nueva oligarquía

altoburguesa, en algunas ocasiones recientemente ennoblecida; un moderantismo

que estaba a medio camino entre los progresistas, que ya llevaban casi diez

años lejos del poder, y los carlistas, que después de haber sido derrotados

hasta dos veces en los campos de batalla, esperaban todavía su momento

político. En 1866 había caído el régimen de la Unión Liberal de Leopoldo

O’Donell, castigado por la reina por haberse mostrado, según ella, demasiado

blando con los sargentos del cuartel de San Gil, otorgando así de nuevo el

poder a Narváez, el líder del partido moderado. Sin embargo, la crisis

económica que asoló a todo el país en los tres años siguientes vino a agravar

la difícil situación política en la que ya entonces estaba sumida España.

´ La

situación era ya insostenible, por lo que en 1868 también la Unión Liberal se

unió al pacto de Ostende, una iniciativa del general Juan Prim que dos años

antes había firmado en la ciudad belga progresistas y demócratas, con el fin de

hacer caer del trono a la reina Isabel. Así, a principios de septiembre se

inició la revolución, tras la sublevación de la flota española de Cádiz, que

estaba al mando del almirante Juan Bautista Topete, quien pertenecía a la Unión

Liberal, a lo que siguió la llegada a España de algunos militares, Prim y

Serrano, y políticos, Sagasta y Manuel Ruiz Zorrilla que estaban exiliados en

Inglaterra, llegada que fue posible gracias al apoyo económico del propio

cuñado de la reina, Antonio María de Orleans, duque de Montpensier, quien se

postulaba ante los revolucionarios como candidato al trono de España. A finales

de ese mes, la batalla de Alcolea (Córdoba), y la posterior victoria final del

levantamiento en Madrid, provocaron la huida de Isabel II a Francia,

estableciéndose primero un Gobierno Provisional presidido por varias Juntas

Revolucionarias, que se habían formado en varias ciudades y estaban dirigidas

por progresistas y demócratas.

Algunos

de los miembros de ese Gobierno Provisional

no estaban todavía preparados para convertir España en una república, y

la constitución de 1898 vino a añadirse al problema, al establecer la monarquía

como forma de gobierno del país. Así, mientras se buscaba un nuevo rey para

España, preferiblemente uno que no fuera de la casa de Borbón, se elegía al

general Francisco Serrano, antiguo amante de la reina y miembro así mismo de la

Unión Liberal, como regente del reino. El duque de Montpensier seguía

ofreciéndose como monarca, al tiempo que se buscaban otras opciones fuera del

país. El favorito del general Prim era un joven miembro de la casa italiana de

Saboya que fue coronado con el nombre de Amadeo I. Pero el asesinato de su

valedor en la corte pocos días antes de que éste llegara a Madrid, unido al

escaso reconocimiento que llegó a disfrutar en algunos sectores de la sociedad

española, le obligaron a dimitir en febrero de 1873, poco más de dos años

después de su ascenso al trono español. Dimisión que traería consigo la

proclamación de la Primera República, que en apenas dos meses contó con cuatro

presidentes diferentes: Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar.

Fueron más de

seis años convulsos, en los que la revolución tuvo que hacer frente además a

tres conflictos bélicos: la guerra de Cuba, la revolución cantonal (la

revolución dentro de la revolución), y una nueva guerra carlista, la segunda

según algunos historiadores, o la tercera, según la denominación que más

seguidores ha tenido tradicionalmente a pesar de las nuevas corrientes actuales.

Los que defienden la primera denominación aducen que en realidad el conflicto

que se desarrolló entre septiembre de 1849 y

mayo de 1849 apenas afectó a una parte concreta de la geografía

nacional. Por supuesto, sobre la guerra contra Cuba de 1868-1878, también

llamada Guerra de los Diez Años, poco es lo que podemos decir aquí, más allá de

la participación en el conflicto de un grupo más o menos numeroso de conquenses,

obligados a ir allí como soldados por la fuerza del reclutamiento de quintas, y

también de algunos militares profesionales. En este sentido hay que destacar la

figura del entonces comandante José Lasso Pérez (Valverde de Júcar, 1837 –

Madrid, 1913), que también había participado en la campaña de Santo Domingo

seis años antes; convertido en teniente general, llegaría a ser nombrado a

finales de la centuria capitán general de Puerto Rico y de Filipinas.

Y por lo que

se refiere a la revolución cantonal, también hay que destacar la figura de un

conquense aún más ignorado, uno de los primeros republicanos conquenses,

Froilán Carvajal y Rueda (Tébar, 1830 – Ibi, Alicante, 1869). Poeta y

periodista romántico, hombre de acción, revolucionario republicano que

participó con Prim en su fracasado pronunciamiento de 1866, en Villarejo de

Salvanés (Madrid), que pagó con el exilio, y después también en el fracasado

levantamiento revolucionario de 1867. A mediados de octubre de 1868 se presentó

en Yecla al frente de una partida de trescientos hombres armados, proclamando

la república en esta ciudad murciana, pero la junta revolucionaria de Cartagena

le obligó a disolver sus tropas para evitar mayor derramamiento de sangre.

Participó en el levantamiento de 1869 para implantar la república federal en

todo el país, pero fue apresado por las tropas del general José Arrando, y

fusilado el 8 de octubre de ese año en la cárcel de Ibi. Ramón J. Sender lo convirtió

en uno de los defensores del cantón de Cartagena en su novela Míster Witt en el cantón.

Mucho más

importante para la historia de nuestra ciudad, y también de nuestra provincia,

fue la Tercera, o Segunda, Guerra Carlista. Una guerra carlista que supuso como

suceso más trágico, la invasión de la capital hasta en tres ocasiones por los a

sí mismos llamados legitimistas. La primera de ellas fue la que protagonizó en

octubre de 1873 las tropas que estaban al mando del brigadier José Santés, que

en muy poco tiempo, y merced a su abismal superioridad militar y numérica, se

pudieron hacer con ella sin necesidad del menor derramamiento de sangre, al

haberse rendido las autoridades conquenses nada más haber comenzado los

carlistas el intento de asalto. En la defensa de la ciudad participaría el

comandante Eusebio Santa Coloma (Cuenca, 1823 – Cuenca, 1883), quien después de

haber realizado toda su carrera militar en Filipinas, donde había llegado a

ocupar algunos cargos de gobierno, había regresado a la península poco tiempo

antes para terminar aquí su carrera militar. El comandante, habiéndose

refugiado en la parte alta de la capital para hacer frente a los carlistas al

mando de un pequeño grupo de guardias civiles y de voluntarios de la libertad,

y sabiendo que Cuenca ya se había rendido, logró escapar con ellos por la

puerta del Castillo, salvando de esta forma el armamento y las municiones, tal

y como figura en su hoja de servicios.

Mientras todo

esto ocurría, su hijo, Federico Santa Coloma (Manila, 1850 – Madrid,1929),

participó del lado de los liberales en todos los frentes de la guerra, primero

en el frente norte, en la provincia de Bilbao, y después de combatir en las

tierras serranas y alcarreñas de Cuenca y Guadalajara, y seguir por el frente

levantino del Maestrazgo, donde participó de manera destacada en la toma de la

localidad turolense de Cantavieja (1875), uno de los principales reductos

carlistas, y en Cataluña, también en la conquista de Seo de Urgel (Lérida)

pocos meses después, finalizando con la toma definitiva de Estella (Navarra),

que supuso el final de la guerra y la derrota definitiva de los legitimistas.

Federico Santa Coloma inició la guerra carlista de alférez y la terminó de

comandante graduado, habiendo conseguido todos sus ascensos hasta ese momento

por acciones de guerra, pero estaba destinado, ya en la centuria siguiente, al

generalato y a los gobiernos militares de Málaga y Gerona.

Y es que, tal

y como había sucedido también durante la Primera Guerra Carlista, la orografía

de la provincia de Cuenca colaboraba a que muchas de sus comarcas pudieran

convertirse en escenario habitual de enfrentamientos armados entre los

seguidores de ambos bandos, enfrentamientos que si bien en algunas ocasiones

eran simples escaramuzas, otras veces eran verdaderas batallas entre dos

ejércitos numerosos. Los castillos de Cañete y Beteta se habían convertido para

entonces en fuertes carlistas, y por ello en sus alrededores los encuentros

entre estos y los liberales fueron habituales. Los liberales lograron algunas

victorias importantes, como las de Campillo de Altobuey y Huélamo, batallas

ambas en las que destacó precisamente Federico Santa Coloma, principalmente en

ésta última, en la que formó parte de la columna que persiguió a los carlistas

huidos hasta Valdemeca. Pero también hubo victorias de las tropas carlistas, y

en este sentido especialmente trágica fue la nueva conquista de la propia

capital conquense por las tropas del propio infante Alfonso Carlos, hermano del

proclamado Carlos VII, y de su esposa Doña Blanca (María de las Nieves de

Braganza, el 15 de julio de 1874, mucho más sanguinaria y destructiva que la

que había acometido Santés algunos meses antes. La diferencia entre una

conquista y otra estribaba en que, si bien la diferencia numérica entre

invasores y defensores era abrumadora, en esta ocasión las autoridades

conquenses habían decidido acometer la defensa de la ciudad, lo que provocó la

muerte de un número importante de conquenses, algunos de los cuales fueron

asesinados vilmente después de que la ciudad hubiera sido ya conquistada por

los carlistas.

Con el fin de

conmemorar y recordar este hecho, la sede conquense de la Universidad

Internacional Menéndez Pelayo organizó en el mes de julio de 2014 uno de sus

cursos, en el que varios investigadores analizamos algunos aspectos sobre cuál

era la situación de Cuenca en el momento de producirse la invasión carlista, situación

que en muchos aspectos era y sigue siendo bastante desconocida. A pesar de que

Miguel Romero ya había investigado en diversas monografías los asuntos

relacionados con la guerra carlista, tanto por lo que se refiere a la propia

ciudad, El Saco de Cuenca, como

también a la provincia, Las guerras

carlistas en Tierra de Cuenca, 1833-1876, y a pesar también de que el tema

de cómo estaban entonces las fortificaciones de la ciudad ya había sido

convenientemente analizado por los arqueólogos Michel Muñoz y Santiago David

Domínguez en el libro Tras las murallas

de Cuenca, estos especialistas profundizaron más en ambos aspectos, al

tiempo que otros asuntos relacionados con el problema, político y militar,

mucho más desconocidos, eran analizados también por otros investigadores. Por

mí parte, yo me centré en la participación en el conflicto de la intervención

en el mismo de una familia de militares de origen conquense: los Santa Coloma.

Así, dos

jóvenes investigadores, Jesús Higueras y Sinesio Barquín, hablaron respectivamente

de la situación política que se vivía en la ciudad en el momento previo a la

invasión carlista, y de la configuración social y humana de un grupo armado de

carácter miliciano que se había creado en todas las ciudades, también en

Cuenca, con el fin de defender el poder revolucionario. Ambas contribuciones

constituyen dos de los escasos acercamientos que se han hecho a la situación

política y militar de la ciudad en el último tercio del siglo XIX. Finalmente,

Diego Gómez Sánchez habló en el citado curso del monumento funerario que se

mandó levantar en recuerdo de aquella fecha fatídica, el 15 de julio de 1874,

monumento en cuyo interior se instalaron las cenizas de algunos de los

conquenses que perdieron la vida en el asalto y posterior saqueo, y que fue

destruido por las tropas nacionales después de la Guerra Civil de 1936-1939.

Este autor ya se había acercado antes a un asunto tan poco común como el de los

cementerios, en su libro La muerte

edificada. El impulso centrífugo de los cementerios de la ciudad de Cuenca

(siglos XI-XX), tan importante para nuestro estudio si tenemos en cuenta

que había sido precisamente a lo largo del siglo XIX cuando se legisló desde el

gobierno central para que se prohibiera definitivamente el enterramiento dentro

de las iglesias y se obligara a la creación de nuevos cementerios fuera del casco

urbano de las poblaciones. Abundando en este asunto, hay que decir que Cuenca

contó en este período con dos cementerios, el que se había creado en 1834

frente al paraje de La Fuensanta, a la entrada de la carretera de Madrid, y el

actual, que se inauguraría en 1896, muy al final del período aquí estudiado.

En el mes de

diciembre de 1874 fue coronado Alfonso XII, el hijo primogénito de la depuesta

reina Isabel II. El proceso revolucionario era derrotado definitivamente

después de seis años de diversos enfrentamientos en el exterior y en el

interior. Cánovas, conocedor de que la situación en el país es delicada, crea

un sistema de poder, el turnismo político, basado en el reparto de éste entre

los dos partidos mayoritarios, el Partido Liberal de Sagasta y su propio

Partido Conservador. Es la etapa que se ha venido a llamar la Restauración, que

abarca principalmente el reinado del propio Alfonso XII (1874 - 1885) y la

regencia de su esposa, María Cristina de Habsburgo (1885 - 1902), etapa a la

que se le va a dedicar la segunda edición del citado curso de la Universidad

Menéndez Pelayo. Una etapa, por otra parte, muy desconocida en lo que se

refiere a la provincia de Cuenca, a pesar de su cercanía cronológica. Una etapa

por otra parte en la que nuestras tierras se vieron sometidas a epidemias, como

la de cólera de 1885, que unidas a la plaga de langosta que empezó a asolar las

tierras conquenses ese mismo año y que tardarían varios años en ser erradicadas

(en Villar de Cañas, por ejemplo, en 1887 se perdieron totalmente las cosechas)

hizo que el crecimiento demográfico en gran parte de la provincia fuera en

aquellos momentos negativo.

Cuenca al

final del siglo es, como ha dicho Miguel Ángel Troitiño, una ciudad diferente a

lo que había sido al inicio del período estudiado, una ciudad que se ha

decidido ya definitivamente a bajar al llano, aunque hasta bien entrado ya el

siglo XX lo haría de manera tímida, apenas unas pocas calles entrelazadas

alrededor de una especie de tierras agrícolas y fácilmente inundables, las

formadas por las huertas que abre el Huécar en las zonas del Puente de Palo y

de lo que a principios de la centuria siguiente, ya totalmente urbanizado,

sería el Parque de San Julián.

Tercera Guerra Carlista. Toma de Cuenca. El brigadier Iglesias es sorprendido por una columna enemiga. Ilustración de L'Univers Ilustre, París, 1874.

HISTORIA ECONÓMICA, HISTORIA DE

LA IGLESIA, BIOGRAFÍA

Reconozco que

a lo largo de todas estas páginas han primado sobre todo aquellos aspectos

relacionados con la historia política y militar, pero considero que el siglo

XIX, más quizá que otros períodos de la historia de España, han sido

condicionados tanto por la política que sin ésta no se pueden entender en toda

su complejidad otros aspectos de la vida social. Es cierto que a lo largo de

toda la centuria se produjeron importantes cambios económicos y sociales, desde

luego, pero todos esos cambios fueron siempre de la mano de las abismales y

profundas reformas que se produjeron en la vida política, transformaciones que

sin duda explican esos cambios económicos y sociales. Transformaciones como la

propia revolución liberal, los diversos pronunciamientos militares, y sobre

todo las distintas guerras civiles que se produjeron durante toda la centuria

de manera intermitente, porque eso era en realidad las dos o tres guerras

carlitas, ya hemos dicho que los historiadores no nos ponemos de acuerdo, e

incluso, antes que ellas, el continuo enfrentamiento entre liberales y

absolutistas que se extendió desde la Guerra de la Independencia hasta la

muerte de Fernando VII.

No obstante,

en este último apartado vamos a analizar, siquiera someramente, algunas

aportaciones que se han hecho a la historia de Cuenca desde el punto de vista

social, económico, biográfico incluso, y que por diferentes aspectos no han

tenido cabida en los tres apartados anteriores. También, desde luego, algunos

trabajos que se escapan a la periodificación del siglo que aquí hemos, porque

son trabajos que tratan el siglo XIX en su conjunto. O incluso, como es el caso

de los estudios ya citados de Miguel Ángel Troitiño y de David Sven Reher, para

tratar el siglo XIX dentro de un proceso cronológico de más larga duración.

Así, Félix González Marzo ya trató aspectos sociales y económicos en sendas

aportaciones realizadas por él a dos cursos que fueron organizados en 1996 y

1998 por la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial de Cuenca,

que fueron dedicados respectivamente a estudiar las relaciones de poder y la

economía en perspectiva histórica. Y relacionados con un aspecto muy concreto

de la realidad, la educación, hay que celebrar aquí los trabajos de Clotilde

Navarro García, Leer, escribir, contar en

las escuelas de Cuenca. Evolución del sistema educativo durante el siglo XIX,

y Magdalena Pérez Triguero, Influencias y

aportaciones de la Segunda Enseñanza en la sociedad conquense del siglo XIX.

Son

interesantes los trabajos sobre historia económica que se han venido publicando

en revistas o se han presentado a diversos encuentros científicos. El asunto de

la desamortización, además de los libros ya inolvidables de Félix González

Marzo, han sido tratados en dos pequeños artículos por Pedro Joaquín García

Moratalla y Manuel Gesteiro Araújo, trabajos que además son doblemente

interesantes por tratar precisamente un proceso desamortizador que ha sido muy

poco estudiado, el del Trienio Liberal. Por su parte, Miguel Jiménez Monteserín

estudió en su momento un aspecto tan importante, sobre todo para el primer

tercio de la centuria, como es la abolición del diezmo, que fue sustituido en

esta época por otro tipo de impuestos más modernos. El tema del ferrocarril y

su tardía llegada a Cuenca, y como elemento indicador de la marginación a la

que ya entonces estaba sometida la provincia conquense, y de la propia

incapacidad de sus élites para hacer frente a esa marginación y al inmovilismo,

ha sido estudiado también por el propio

Miguel Ángel Troitiño en un interesante artículo que fue publicado por la

revista Cuenca en 1978.

En cuanto a la

historia eclesiástica, y por lo que a la alta jerarquía de la Iglesia se

refiere, Domingo Muelas Alcocer continuó la obra realizada por Trifón Muñoz y

Soliva hace ya cincuenta años con su libro Episcopologio

conquense, 1858-1997, en el que analiza la personalidad de los diferentes

prelados conquenses durante la segunda mitad del siglo XIX y toda la centuria

siguiente. Para nuestro trabajo nos interesan las figuras de Miguel Payá y Rico

(1858 - 1874), Sebastián Herrero y Espinosa de los Monteros (1875 - 1876), José

Moreno Mazón (1877 - 1881), Juan María Valero y Nacarino (1882 - 1890) y Pelayo

González Conde (1891 -1899) Especialmente el primero de ellos, que ha sido

estudiado también monográficamente por Pilar Tormo, interesa también por haber

participado de manera destacada en el Concilio Vaticano I (1870), donde

defendió la infalibilidad papal. Representa además la deriva de la Iglesia

conquense hacia posiciones conservadoras, que se había iniciado ya con sus

antecesores: Jacinto Rodríguez Rico (1826 - 1847), quien había sido diputado en

las Cortes de Cádiz por la provincia de Zamora, y se convirtió después en uno

de los llamados “persas” que firmaron el manifiesto por el que reclamaban de

Fernando VII la reinstauración del absolutismo; y, tras un breve paso por la

diócesis de Juan Gualberto Ruiz (1847 - 1849), Fermín Sánchez Artesero (1849 - 1855),

religioso capuchino que en 1833 se había convertido en el principal

representante de los intereses y postulados carlistas ante la Santa Sede. El

lado opuesto a estos obispos lo representa el primer prelado conquense del

siglo XIX, Antonio Palafox y Croy (1800 - 1802), que sin embargo había

realizado lo más importante de su labor, ilustrada aún como arcediano de

Cuenca, durante el último tercio de la centuria anterior. Entre ambos quedaba

la figura de Ramón Falcón y Salcedo (1803 - 1826), un prelado que sin duda

hubiera pasado desapercibido por la diócesis si no hubiera sido porque durante

su mandato en ella se produjeron hechos tan importantes como la Guerra de la

Independencia y la primera revolución liberal.

Ya para acabar

quiero citar algunas aportaciones que se han hecho desde el campo de la

biografía, más allá de las ya citadas biografías de algunos personajes que

fueron importantes en el período estudiado, como el propio prelado Payá y Rico

o el marino y militar Fernando Castado Torres. A este respecto quien se lleva

la palma es, desde luego, Fermín Caballero, del que han tratado autores como

Mariano Sánchez Almonacid (Fermín

Caballero, una circunstanciada historia viva, editado recientemente por

Antonio Lázaro), Marino Poves Jiménez (Fermín

Caballero y el fomento de la Educación Rural) o Antonio López Gómez (La obra geográfica de Fermín Caballero,

publicada en la revista Arbor ya en

1878). A estos y otros trabajos sobre este escritor y político conquense hay

que añadir las reediciones que en las últimas décadas se han hecho a algunos de

sus libros, como el dedicado a la imprenta conquense o sendas biografías que él

mismo dedicó al dominico taranconero Melchor Cano y a los hermanos Alfonso y

Juan de Valdés, escritores conquenses del siglo XVI.

Ya para

terminar, y para no alargar demasiado este trabajo que sólo intenta ser una

aproximación a un tema tan complejo como es la historia de Cuenca en el siglo

XIX, quisiera terminar con las biografías de dos figuras bastante

representativas, y sin duda olvidadas, una desde el punto de vista de la

cultura y la otra desde el punto de vista de la política, una que hunde sus

raíces en el siglo XVIII y otra que extiende las ramas más altas de su

peripecia vital hasta bien entrada la centuria siguiente. La historia no sabe

en realidad de acotaciones cronológicas, que eso es cosa sólo de los

historiadores, que acomodan su trabajo dividiendo el período en algo parecido a

compartimentos estancos. Uno es José Antonio Conde (La Peraleja, 1766 – Madrid,

1820), arabista, helenista e historiador en general, que ha sido estudiado por

Julio Calvo Pérez (Semblanza de José

Antonio Conde). El otro es Manuel Polo y Peyrolón (Cañete, 1846 – Valencia,

1918), destacado escritor y político que llegó a convertirse en el líder del

carlismo parlamentario, una vez que éste, tras la derrota en 1875, se dio

cuenta de que debía abandonar las armas e intentar hacerse un hueco en la

política española por medio de las urnas. Javier Urcelay Alonso editó en 1913

sus memorias política, que abarcan el período comprendido entre 1870 y 1913.

Cuenca. Puente de San Pablo y catedral. Grabado a la madera.

Pinturesque Europe. Nueva York. 1887.