Hace ya algo más de dos años, fruto de una inolvidable visita que, durante todo un fin de semana, realizamos a la institucional y oficial Ruta de Don Quijote que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha trazó, con mayor o menor acierto en lo histórico pero sin duda con un completo éxito en el aspecto puramente publicitario, yo mismo escribí una entrada en este mismo blog (ver “Un lugar, o dos, del que Cervantes no quiso acordarse… y algunas cosas más”, 6 de mayo de 2022). Sin embargo, basta con leer el último libro de uno de los más recientes especialistas en la vida y la obra de Miguel de Cervantes, y sobre todo en su obra más conocida, la historia de Don Quijote de la Mancha y de su fiel escudero, Sancho Panza, para darse uno cuenta de hasta qué punto las cosas no tienen por qué ser como parecen, sobre todo cuando hay por medio determinados intereses políticos -la figura de Don Quijote, no conviene olvidarlo, tiene un claro interés turístico, como ha sido puesto de manifiesto a partir de la ruta turística mencionada, una ruta que, por otra parte, cuenta con abundantes errores de concepto, junto a, también hay que decirlo, algunos aciertos. Por otra parte, tampoco debe dejarse de lado, una vez más, la situación de subordinación que Cuenca sigue manteniendo en lo que respecta al conjunto de intereses regionales, tal y como ha sido puesto de manifiesto en la eliminación total de nuestra provincia a la hora de trazar dichas rutas turísticas.

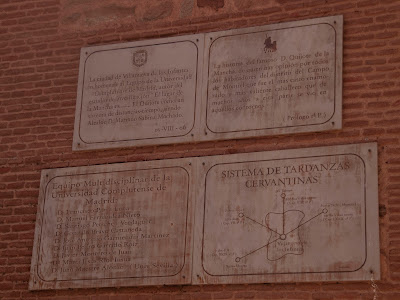

Desde luego, no es ésta la primera incursión de este joven investigador en el tema de Cervantes y el Quijote, pero sí su trabajo más elaborado, al tiempo que más polémico. En efecto, en sus dos libros anteriores “De Cervantes desde Astrana” (2014) y “De la familia de Cervantes y sus amantes” (2015), ya nos adelantaba algunas de sus afirmaciones más controvertidas, aunque es en este último texto, “Los caminos de Cervantes, don Quijote y Sancho en su tercera salida: con los lugares que recorrieron por el norte de la provincia de Cuenca”, tal y como se afirma ya desde el mismo título, donde pone las cartas sobre la mesa, y desarrolla toda su teoría, según la cual es la provincia de Cuenca, y sobre todo el noreste de la provincia, allí donde tienden a confluir los paisajes serranos y alcarreños, donde se desarrolla prácticamente la totalidad de la segunda parte del Quijote.A este respecto, recojo

las palabras del propio autor, extraídas del prólogo, que vienen a decir los

motivos que le indujo a escribir este texto: “Mi encuentro con Cervantes ha

sido fortuito, pues cuando me encontré con él me hallaba investigando otros

asuntos de la tierra de Cuenca, en concreto de la parte norte de la provincia.

Supe enseguida de la importancia del hecho, y de lo poco que se sabía sobre su

estancia en esta tierra, y casi sin darme cuenta me embarqué en una nueva

aventura que ya dura más de veinte años, y que es continuación de otras

investigaciones anteriores que, aunque he dejado de lado momentáneamente, han

sido necesarias para situar a Cervantes y los personajes de la tercera salida

en un entorno que me era conocido. Si no juzgara sinceramente que puedo aportar

algo novedoso, créanme que no hubiera seguido, pero creo que las cosas que se

me han ido revelando merecen ser compartidas, y no sólo eso, difundidas. Éste

es el tercer libro en solitario que dedico a Cervantes, y el más importante,

siendo quizás el único que deseaba escribir cuando, sin darme cuenta, inicié

mis investigaciones.”

El libro de Jesús Fuero,

como el propio libro de Miguel de Cervantes, consta de dos partes, dos tomos

bien estructurados, a través de los cuales el autor, a través de un formato

bastante interesante y original, el de pregunta-respuesta, intenta encontrar

una solución lógica a los muchos interrogantes y enigmas que el tradicional

lector de la inmortal novela ha podido hacerse a través de los tiempos. Son

preguntas que tienen que ver con algunos temas que son claves para comprender

mejor la historia del genial hidalgo, “el más genial caballero que han dado los

siglos”, y que se refieren, sobre todo, a la tercera de sus salidas, la que le

va a llevar desde su aldea natal, de la que luego hablaremos, hasta Barcelona,

y de regreso, otra vez, a “ese lugar de la Mancha” del que el escritor de

Alcalá de Henares nunca quiso acordarse. Porque, aunque en algunas ocasiones

también se adentra en la geografía de sus dos primeras salidas, a Jesús le

interesa, principalmente, aquella geografía alcarreña, y sobre todo serrana,

que tanto tiene que ver con sus propias raíces -Jesús, no lo olvidemos, es de

Cañizares-, y que tanto fue olvidada por las instituciones conquenses y

regionales durante los fastos con los que se celebraron los últimos

centenarios.

A este respect0, tal y

como señala el autor, para comprender mejor el espacio geográfico en el que se

mueve el protagonista de la inmortal novela, hay que intentar comprender a qué

Mancha es a la que se refería realmente Cervantes. En este sentido, y tal como

Fuero demuestra, la Mancha del siglo XVI no es, o no lo es sólo esa, la actual

comarca -tan difícil de delimitar, por otra parte-, que actualmente conocemos.

Y de la misma forma, también, intentar delimitar qué hay de ficción y que hay

de realidad en la obra de Cervantes, qué aspectos de la vida del genial

escritor -llamarlo simplemente novelista, a pesar de la definición del Quijote

como la primera novela moderna, sería un ejercicio de simplismo: de todos es

conocido sus geniales poemas, algunos de ellos insertados en el propio Quijote,

o sus obras de teatro, comedias y, sobre todo, entremeses-. En este sentido, y

a pesar de lo que una vez escribí en la citada entrada del blog, llevado de la

mano de un apasionante recorrido por la ruta oficial del Quijote, quizá no tan

próxima a la realidad como algunos quisieran, quizá tenga razón Jesús Fuero

cuando afirma que el famoso lugar del que Cervantes no quiso acordarse no

hubiera existido nunca, que quizá sólo fuera un recurso genial del escritor

alcalaíno; aunque, tal vez, como él mismo también afirma, ese lugar fuera el

pueblo actual de Mota del Cuervo, tan céntrico en el camino entre Cuenca y las

provincias de Toledo y Ciudad Real, o Tarancón, de donde era originario,

recordémoslo, Francisco Suarez Gasco, la misma persona que denunció al propio

Cervantes, y por cuyo motivo el autor fue encerrado en la cárcel de Sevilla,

lugar en el que, por otra parte, empezó a escribir la primera parte del

Quijote. ¿Qué mejor motivo podría tener el de Alcalá de Henares, para olvidar

el nombre de la patria chica del caballero, que ser el mismo del que era

originario quién fue el causante de su desgracia? Desde luego, tanto Mota como

Tarancón tienen más motivos para pensar que son la verdadera patria de

Cervantes que Argamasilla de Alba.

No se trata aquí de

destripar la totalidad de las aportaciones que, en este sentido, realiza

nuestro investigador, aportaciones que, si bien pueden sorprender al lector que

sólo sabe de Cervantes y de su obra más importante aquello que, de manera

oficial u oficiosa, le han contado, no está exenta de una cierta lógica; y

sobre todo si tenemos en cuenta que el camino natural para ir desde un lugar a

otro sea el más corto, más allá de algún rodeo que se deba dar a la hora de

intentar salvar algunos obstáculos de cierta dificultad. No sería lógico, desde

luego, si queremos llegar desde el centro de la península hasta la

septentrional Barcelona, sería dar un enorme rodeo por tierras de la alta

Andalucía, sobre todo si para entonces ya existe un camino real entre esta

última ciudad y la villa y corte, un camino que, desde tierras madrileñas, se

adentraba, a través de Tarancón, por la sierra de Cuenca, desde donde, a través

de Guadalajara, se adentraba por los caminos de Aragón y Cataluña. Además, tal

y como afirma Jesús, los paisajes que se describen en esta segunda parte no son

puramente manchegos; no hay ya bastas llanuras, sino agrestes valles llenos de

riachuelos cristalinos.

Dicho esto, sí quiero

mencionar algunos de los aspectos más destacados en este sentido, a los cuales

dedica el autor sendos capítulos. En la entrada citada mencionaba la existencia

de cierta casa en Villanueva de los Infantes que la publicística turística

menciona como la casa del Caballero del Verde Gabán; sin embargo, las

casualidades, que en historia no suelen existir me inducen a pensar que Jesús

puede tener razón, y que el verdadero Diego de Miranda, el histórico personaje

que se esconde detrás de la ficción, no sea otro que el noveno conde de Priego,

Pedro Carrillo de Mendoza, quien, además de ser amigo personal del propio

Cervantes, era hijo y hermano, respectivamente, del séptimo y octavo conde,

Fernando y Luis Carrillo de Mendoza, quienes, por otra parte, habían combatido

con el escritor en la batalla de Lepanto. De esta forma, la famosa casa que

aparece en la genial novela no es otra que el propio palacio de los condes, un

hermoso palacio renacentista que, aunque en parte amputado como el propio

escritor alcalaíno, es en la actualidad el ayuntamiento de Priego.

Se

podrían citar otros muchos paralelismos entre la comarca serrana y los paisajes

cervantinos, sobre todo en esta tercera salida, paralelismos que invito al

lector de esta entrada a seguir descubriendo por sí mismo a lo largo de la

lectura de la obra de Fuero. Sí quiero dejar constancia, para ir terminando, de

cuál es la verdadera personalidad del ignoto Alonso Fernández de Avellaneda, el

autor del llamado Quijote apócrifo, que muchos cervantistas, esta vez con

razón, tienden a identificar con un antiguo compañero de armas de Miguel de

Cervantes en la batalla de Lepanto, el aragonés Jerónimo de Pasamonte. Recojo,

a continuación, lo que a este respecto ya escribía en la entrada del blog

citada: “Mucho es lo que se ha escrito sobre el personaje real que se encuentra

detrás de éste Avellaneda, que sólo es un seudónimo, y entre ellos cierto

Jerónimo de Pasamonte, un soldado aragonés que había combatido con Cervantes en

la batalla de Lepanto, y que fue autor de un manuscrito biográfico en el que se

atribuía algunas acciones de guerra que en realidad correspondían al propio

Cervantes. El escritor de Alcalá de Henares se vengaría de éste, convirtiéndolo

en uno de los personajes más absurdos de su novela, el galeote Ginés de

Pasamonte, y éste, a su vez, se vengaría más tarde de Cervantes, robándole su

personaje, y escribiendo una segunda parte apócrifa de la obra, una segunda

parte que, por cierto, y como todos sabemos, nunca fue del gusto de Cervantes.

Según algunos autores, éste conoció ya ese texto apócrifo incluso antes de que

hubiera sido publicado, a través de una versión manuscrita, pues una lectura

detallada de su propia segunda parte parece indicar que los primeros capítulos

ya habían sido escritos antes de que el texto de Avellaneda hubiera aparecido

en prensa.” Es también por este motivo, dice de nuevo Fuero, por lo que Don

Quijote decide obviar la ciudad de Zaragoza en su camino hacia Barcelona.

Para

finalizar, quiero invitar a las autoridades de estos pueblos de la sierra

conquense (Priego, cañizares, Carrascosa,…) , así como también a las

autoridades provinciales y regionales, para que, sin más dilación, incorporen

estos parajes a las rutas quijotescas, de las cuales, ya no cabe dudar de ello,

también forman parte. Esta incorporación sería un buen punto de partida para

fomentar el desarrollo turístico de toda la comarca, tan afectada por todo esto

a lo que ha venido a llamarse la España vaciada, y para comprender hasta qué

punto el hecho puede ser importante, sólo hay que tener en cuenta lo que la

ruta manchega, con mayor o menor razón, como se ha dicho, ha supuesto ya para

todos los pueblos involucrados en ella.