Si

la investigación histórica es, sobre todo, acudir a los documentos de archivo,

y si después se trata de interpretar esos documentos en base a unos

conocimientos propios, adquiridos por el historiador a partir de su propia

experiencia personal como estudioso de una materia concreta, uno de los más

destacados historiadores conquenses es, sin duda alguna, Pedro Miguel Ibáñez,

por más que su campo de estudio sea la historia del arte. Gran especialista en

el arte conquense del Renacimiento, especialmente de la pintura, a la que

dedicó su tesis doctoral, que publicó más tarde en tres gruesos volúmenes con

la ayuda de la Diputación Provincial de Cuenca, y a la que dedicó también

varios libros posteriores, que fueron editados por la misma Diputación y por la

Universidad de Castilla-La Mancha. En los últimos años, su campo de

investigación principal, sin dejar de lado otros temas relacionados con el

arte, es el urbanismo de la capital conquense, tanto desde el punto de vista

puramente histórico y artístico, como en lo que se refiere a su plasmación y

reflejo en el urbanismo actual de la ciudad. Desde ese punto de vista son

especialmente interesantes los textos que en su momento dedicó a las dos vistas

que Anton van den Wyngaerde realizó de nuestra ciudad.

En

los últimos años, una de sus principales líneas de investigación se refiere a

la puesta en valor del estilo barroco como estilo propio y caracterizador del

casco antiguo de Cuenca. En esta línea se enmarcan los libros que, bajo el

título colectivo de “Cuenca ciudad barroca”, cuentan con la coedición del

Consorcio Ciudad de Cuenca y de la Universidad de Castilla-La Mancha. Con un importante

aparato fotográfico y documental, ya han llegado a las librerías conquenses los

dos primeros volúmenes, “La Plaza Mayor y su entorno arquitectónico” y “La

cumbre urbana, de las carmelitas descalzas a la Casa del Corregidor”. La serie,

por otra parte, y según el plan general de la obra, contará con dos volúmenes más,

cuya aparición se producirá en los próximos años.

En

ambos libros, el autor ha revisado una gran cantidad de documentación,

procedente de los distintos archivos conquenses, y a la vista de la ciudad

actual, de lo que de la ciudad barroca ha llegado hasta el urbanismo más

reciente, ha interpretado esos documentos de una manera diferente, resolviendo

dudas y haciendo desaparecer innumerables mitos sobre el pasado de nuestra

ciudad, mitos que, en este campo de la historia como en otros, se han venido

sucediendo de generación en generación, hasta el punto de que ahora resulta

casi imposible eliminar.

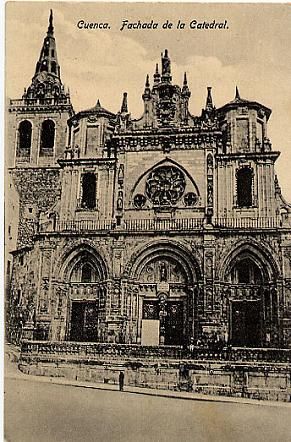

Ya

desde el título, el primero de los volúmenes de la serie resulta bastante

clarificador sobre cuáles son sus intenciones. El entorno de nuestra Plaza

Mayor es, nadie lo duda, un espacio eminentemente barroco, en el que destacan

los dos edificios más representativos del poder eclesiástico y del poder civil.

Tanto la catedral, especialmente en su torre, hundida en 1902 y ya nunca

recuperada, como en su fachada, que al contrario de lo que aún piensan muchas

personas nunca se hundió, sino que fue desmontada piedra a piedra para llevar a

cabo el sueño neogótico de un arquitecto iluminado, como el propio

ayuntamiento, en el lado opuesto de la plaza, son edificios barrocos. El

segundo, plenamente barroco, desde luego, proyectado desde sus cimientos en el

siglo XVIII para sustituir a unas casas consistoriales anteriores,

renacentistas, en parte muy parecidas al de San Clemente, que todavía se

conserva. El primero, en realidad, como una pantalla barroca colocada entre los

siglos XVII y XVIII para hacer olvidar que la nuestra es la primera de todas las

catedrales góticas levantadas en la península Ibérica.

No son estos, sin embargo, los únicos edificios barrocos que se conservan en el

entorno de la catedral. A un lado, haciendo esquina con la propia catedral, se

encuentra el convento de las madres justinianas, conocidas en nuestra ciudad

como las Petras, porque la iglesia está puesta bajo la advocación del primero

de los apóstoles, del primero de los papas. Y a otro lado, ya en la calle

Pilares, la única de las calles que conserva el rasante original de aquellas calles

que un día conformaron ese espacio cerrado, oprimente, que rodeaba a la

catedral, aquel espacio que un día se abrió para dar más prominencia urbana al

entorno catedralicio, las llamadas casas del Chantre, o del conde de Priego.

Y

es que el entorno de la Plaza Mayor, es, probablemente, el que más ha ido

cambiando a través de los siglos. Primero, durante la Edad Media, tal y como se

ha dicho, un conjunto de calles estrechas y mal ventiladas, que fueron abiertas

a partir del siglo XVI, con el fin de dar un mayor realce tanto a la catedral

como al nuevo ayuntamiento, que entones se estaba construyendo. Un ayuntamiento,

por cierto, que entonces no tenía la misma distribución que tiene ahora, sino

que se encontraba en uno de los lados alargados de la plaza. Hay que tener en

cuenta que en aquella época, la actual Anteplaza no existía, sino que estaba

unida sin solución de continuidad con la propia Plaza Mayor, y que no fue hasta

el siglo XVIII, con el nuevo proyecto de las casas consistoriales, cerrando uno

de los lados completamente a través de tres arcos que permiten el paso de

personas y de carros -actualmente también del tráfico rodado- por debajo del

conjunto arquitectónico, cuando fue dividido el espacio entre dos pequeños espacios

urbanísticos diferenciados.

En

el segundo tomo de la serie, “La cumbre urbana, de las carmelitas descalzas a

la Casa del Corregidor”, el autor nos da un paseo urbanístico y arquitectónico

por la parte alta de la ciudad, empezando, tan y como se afirma desde el

título, en el convento de carmelitas, y acabando, ya en la ciudad media, en la

recién restaurada y rehabilitada Casa del Corregidor. Así, en el primer capítulo

nos hace un recorrido por las diferentes fases constructivas del edificio que

un día albergó al convento, y que hoy alberga a la Fundación Antonio Pérez,

después de haber servido también temporalmente como sede del vicerrectorado de

la Universidad de Castilla-La Mancha y de la Universidad Internacional Menéndez

Pelayo. Y es que la construcción del edificio contó con diferentes fases

sucesivas, desde la donación a las monjas de un primer solar, por parte del

canónigo Sebastián de Covarrubias, el autor del famoso “Tesoro de la Lengua”,

hecho que permitió la instalación definitiva de una comunidad que había llegado

desde Huete a la capital poco tiempo antes. Aboga el autor porque la llamada “casa

de la demandadera” sea rebautizada como la “casa de Covarrubias”, en homenaje

al religioso que hizo posible la instalación de las monjas en un lugar tan

emblemático, y da un nombre como posible autor de las trazas del convento, si

no de la propia construcción del mismo: fray Alberto de la Madre de Dios, el

mismo que realizaría poco tiempo después el convento de mercedarios, edificio

al que está destinado otro de los capítulos del libro.

La

iglesia de San Pedro, con su hermosa capilla de San Marcos y el cercano palacio

de Toreno, con el que tanto tiene que ver tanto la capilla como la propia

iglesia en su conjunto, y la casi anexa al palacio capilla de la hermandad de

la Epifanía, conforman el segundo capítulo del libro. Es de resaltar aquí la

enorme originalidad de la iglesia, una de las más hermosas de Cuenca, con su

planta circular enmarcada en un hexágono. En base a los documentos conservados,

el autor duda de la autoría que otros autores han dado por segura, la de José

Martín de Aldehuela, a quien, por otra parte, ha sido habitual en los últimos

años atribuir la restauración de todas y cada una de las iglesias que fueron

rehabilitadas a lo largo del siglo XVIII, y que habían sufrido, en mayor o en

menor medida, graves desperfectos durante la Guerra de Sucesión. También den

este caso el autor de la obra, Fray Vicente Sevila, en base al escudo que se

halla en la portada de la iglesia, un escudo que corresponde al obispo Flórez

Osorio, de quien el religioso era el arquitecto de cámara.

Descendiendo

de la acrópolis de la ciudad llegamos a la iglesia y colegio de religiosos

jesuitas, que se habían instalado también en la ciudad en el siglo XVI, pero

que realizaron algunas obras de importancia en las dos centurias siguientes.

Más allá de algunos muros y de sendas portadas muy deterioradas, casi nada es

lo que queda ya en pie del antiguo edificio, transformado ya hace algunos años

en simple depósito de agua, y en otros más recientes en aparcamiento de vehículos.

Quizá nos pueda parecer un tanto extraño el espacio que Pedro Miguel Ibáñez le

dedica a este edificio, cuando todos habíamos pensado que se trata de un

edificio renacentista. Sin embargo, afirma el autor lo siguiente: “El

desaparecido templo de los jesuitas de Cuenca le debe casi tanto al Barroco

como al Renacimiento. Avanzando el segundo cuarto del siglo XVIII constan

intervenciones importantes en la iglesia, tanto en el continente como en el

contenido. A más importante de que tenemos noticia es el alargamiento de la

capilla mayor, datado en la segunda mitad de los años cuarenta”.

A

partir de ahí el autor, y nosotros, lectores, con él, da un amplio salto sobre

la plaza mayor, a la que, como hemos visto, ya había dedicado íntegramente el

primer volumen de la obra, para acercarnos a la plaza de la Merced, llamada

entonces, por lo que se verá, la plaza del Marqués, en las que se encuentran, a

pesar de sus pequeñas dimensiones, dos de los edificios barrocos más

importantes de la ciudad: el convento de religiosos mercedarios y el seminario de

San Julián. Al primero dedica el autor el siguiente capítulo. Los mercedarios

se habían instalado varios siglos antes extramuros de la ciudad, al lado del

camino real de Madrid, y en un lugar conocido, entonces y ahora, como La

Fuensanta. No gustaba, sin embargo, demasiado el lugar a sus habitantes, que en

repetidas ocasiones habían solicitado un lugar dentro de la ciudad al que poder

trasladarse. Un lugar que obtuvieron a finales del siglo XVII, cuando doña Nicolasa

Manrique de Mendoza Acuña y Manuel, marquesa de Cañete en ese momento, cedió a

los monjes lo que hasta entonces constituían los “palacios nuevos” del marqués,

entre la plaza y la hoz del Júcar, para que construyeran allí su nuevo edificio

conventual. Poco o nada necesitaba ya la marquesa el edificio, pues hacía ya mucho

tiempo que la familia, como otras muchas familias nobiliarias de Cuenca, se

habían trasladado a Madrid, donde estaba instalada la corte y por lo tanto

tenían más posibilidades de promoción, y donde habían edificado ya un nuevo

palacio, en la misma calle Mayor, muy cerca, por lo tanto, del alcázar de los

Austrias. Pero el autor le sirve el capítulo, además, tal y como hace en otros

libros suyos, para adentrar al lector en un entramado urbanístico y palaciego,

casi una ciudad dentro de la propia ciudad, que era particular y propio de una

familia, la de los Hurtado de Mendoza, que además de marqueses de Cañete habían

obtenido también el título de guardas mayores de la ciudad, y que ostentaban de

forma hereditaria, en oposición, algunas veces, con los propios regidores de la

ciudad, y hasta con el propio obispo de la diócesis.

Y

junto al convento de la Merced, el seminario de San Julián, construido en el

siglo XVIII a instancias del obispo José Flórez Osorio, para sustituir a los

dos edificios que anteriormente habían servido para tales fines: el colegio de

Santa Catalina, junto a la iglesia de Santa Cruz, y unas casas, hoy

desaparecidas, que se encontraban a espaldas de la iglesia de San Pedro, junto

al citado convento de carmelitas. Un edificio bastante conocido, construido a

lo largo de tres fases sucesivas, a cuyo conocimiento el autor aporta algunos

datos nuevos procedentes de archivo.

Finalmente,

el último capítulo de esta segunda entrega lo dedica el autor a una obra de

carácter civil, la Casa del Corregidor, aunque para comprender mejor algunos

aspectos de su construcción, no deja de lado la construcción que se encuentra

junto a él, el mal llamado palacio de los Clemente de Aróstegui. Y es que, tal

y como demuestra el doctor Ibáñez, la construcción de este palacio no se debe a

esta importancia fami9lia, procedente del pueblo de Villanueva de la Jara y

llegada a la ciudad ya en el siglo XVIII, sino a doña Quiteria Salonarde, con

cuyos descendientes emparentaron más tarde los Aróstegui, y que era poseedora

de una de las cabañas ganaderas más importantes de la ciudad. También en este

caso, el autor aporta documentación suficiente para eliminar la tradicional

atribución que en la historiografía se ha realizado en favor de Martín de

aldehuela, proporcionando además un nombre diferente a su autoría: Luis de

Artiaga. Y también aporta documentación suficiente para demostrar que, además

de las habitaciones privadas del representante del monarca en la ciudad y de

las cárceles reales, el edificio tuvo temporalmente un tercer uso, hasta ahora

desconocido: las carnicerías de la ciudad.

Hasta

aquí, los dos tomos publicados ya sobre el Barroco en Cuenca. En los próximos

años llegarán nuevas entregas sobre el tema. Recordamos aquí las palabras con

las que el propio Pedro Miguel iniciaba, a modo de introducción, el primer

volumen de la magna obra: “Cuenca recibe en 1996 la distinción de Ciudad

Patrimonio de la Humanidad. Tal vez por eso resulte más llamativa la peculiar

relación que en esta ciudad ha existido y existe sobre el patrimonio histórico artístico

y el público del arte. En pocos casos similares se desvela como el

establecimiento de una cierta mirada llega a determinar la conservación y el

disfrute de todo un legado cultural. De tal manera, el engendramiento de una

abundante literatura, de signo poético por lo general, no ha sido acompañado

por una reflexión equivalente sobre su esencia monumental y artística. Desde el

último tercio del siglo XVIII, y hasta bien adentrados en el siglo XX,

predominan determinados mitos negativos para la substancia patrimonial de Cuenca,

luego mantenidos y acrecentados con olvido de las aportaciones efectuadas por

la moderna historia del arte. El caso del Barroco es paradigmático al respecto.

El resultado, todavía hoy, es un flujo de visitantes hacia escasos y puntuales

objetivos dentro del mapa urbano, la catedral y algún museo, y el

desconocimiento y falta de valoración del resto del centro histórico. Todo ello

se ha visto acrecentado por la inexistencia durante muchos años de un debate

riguroso sobre los tratamientos de restauración, puesta en valor y rehabilitación

debidos a dicho patrimonio, con riesgo de la pérdida o mistificación de los

caracteres históricos que le son propios.”