Una

de las grandes referencias bibliográficas que, en el mundo de la historia del

arte, han visto la luz en los últimos años, es el proyecto “Cuenca, ciudad

barroca”, del catedrático de escuela universitaria de la Universidad de

Castilla la Mancha, Pedro Miguel Ibáñez Martínez, ha venido desarrollando, con

el apoyo del Consorcio Ciudad de Cuenca y el servicio de publicaciones de la

propia universidad regional. En este sentido, en los años anteriores ya habían

sido publicados dos volúmenes, “La Plaza Mayor y su entorno arquitectónico”, en

2018, y “La cumbre urbana, de las Carmelitas Descalzas a la Casa del Corregidor”,

en 2021, a cada una de las cuales ya le dediqué en su momento una entrada en

este mismo blog )ver “La Plaza Mayor de Cuenca y su estructura barroca”, 3 de

agosto de 2020; y “Del edificio de las religiosas carmelitas a la Casa del

Corregidor. Segunda entrega de Pedro Miguel Ibáñez sobre el barroco en Cuenca”,

20 de diciembre de 2022). Recientemente, el autor ha publicado la tercera

entrega de su magna obra, titulada “Las vertientes y el llano, de los Descalzos

a San Antón”, en el cual, como se anuncia desde el mismo título, se estudian

los diferentes edificios barrocos que se alzaron tanto en las vertientes de

ambas hoces (franciscanos descalzos, ermita de la Virgen de las Angustias,

convento de San Pablo, iglesias de San Miguel, de la Santa Cruz y del Salvador

y oratorio de San Felipe Neri; en lo que a la arquitectura civil respecta, la Casa

del Corregidor, por razones técnicas y de oportunidad, ya había sido estudiado

en el tomo anterior), como en la Cuenca nueva (convento de las concepcionistas,

hospital de Santiago e iglesia de la Virgen de la Luz, incluyendo también en

esta parte llena el edificio del Pósito, más allá de las escaleras que, en la

calle del Agua, las separan de ésta.No hac e falta decir que muchos de estos

edificios ya habían sido construidos en épocas anteriores, aunque la renovación

estructural realizada durante el Barroco fue muy importante.

Las motivaciones que le han llevado

a este autor a realizar tan magna obra las ha repetido en cada uno de los tomos

publicados; baste, en este sentido, recogen alguno de esos motivos, tal y como

él mismo lo refiere en la introducción a este tercer volumen: “Desde el

último tercio del siglo XVIII, y hasta bien adentrados en el siglo XX,

predominan determinados mitos negativos para la substancia patrimonial de

Cuenca, luego mantenidos y acrecentados con olvido de las aportaciones

efectuadas por la moderna historia del arte. El caso del Barroco es

paradigmático al respecto. El resultado,

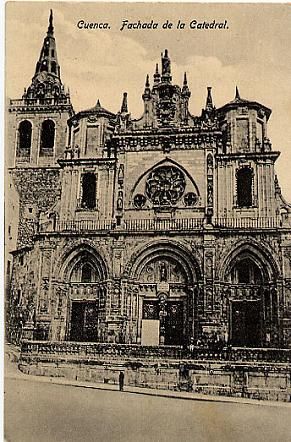

todavía hoy, es un flujo de visitantes hacia escasos y puntuales objetivos

dentro del mapa urbano, la catedral y algún museo, y el desconocimiento y falta

de valoración del resto del centro histórico. Todo ello se ha visto acrecentado

por la inexistencia durante muchos años de un debate riguroso sobre los tratamientos

de restauración, puesta de valor y rehabilitación debidos a dicho patrimonio,

con riesgo de la pérdida o mistificación de los caracteres históricos que le

son propio. En nuestro criterio, deben tratarse todos estos aspectos no aislados,

sino como parte de una totalidad. La educación de la mirada resulta imprescindible

en dos direcciones complementarias, para que el público llegue a apreciar en su

justo valor el acervo arquitectónico que la ciudad poseed, y para que ese legado

reciba los cuidados de protección y valoración que merece”

Una consecuencia

de ese desinterés por el resto de nuestros monumentos por parte incluso de

muchos conquenses, más allá de la propia catedral (es increíble, incluso, la

cantidad de conquenses que ni siquiera la conocen), es el profundo

desconocimiento que se tiene de esa arquitectura, especialmente la arquitectura

barroca. Y es que el siglo XVIII, en lo que a la arquitectura barroca se

refiere, parece quedar limitado a la figura del genial arquitecto turolense José

Martín de Aldehuela, al que se le atribuye la práctica totalidad de cuantos

edificios, religiosos y civiles se edificaron en nuestra ciudad a lo largo de

la centuria, incluso de algunos que ya habían sido construidos a finales de la

anterior, en detrimento de otros arquitectos también interesantes, con fray Vicente

Sevila, a la cabeza. En este sentido, la obra del profesor Ibáñez sirve para

asentar definitivamente la autoría del arquitecto de la orden de los mínimos,

uno de los grandes desconocidos por el público conquense, en algunos de

nuestros mejores monumentos, por comparación con algunas obras documentadas suyas,

como el seminario de San Julián y la iglesia de la Santa Cruz, sin menoscabar

el gran valor artístico que también tienen las obras que sí son suyas: la

terminación (sólo la terminación, del oratorio de San Felipe, las iglesias de

San Antón y del hospital de Santiago, la capilla del la Virgen del rosario en

el convento de San Pablo,…)

Y es que, sin obviar el papel

determinante que José Martín tuvo para la arquitectura conquense del siglo

XVIII, antes de su etapa final en la diócesis de Málaga, de la que también he

hablado en otra entrada (ver “Por tierras de Jaén y Málaga, siguiendo los

paseos de Andrés de Vandelvira y José Martín de Aldehuela”, 31 de enero de

2023), hay que destacar también la figura histórica de otros arquitectos que

también trabajaron durante el siglo XVIII en nuestra ciudad, como son los casos

de Felipe Bernardo Mateo o el propio Vicente Sevila. Precisamente, el oratorio

de San Felipe, una de las obras más importantes del Barroco conquense, sería el

nexo común entre estos tres arquitectos destacados, y mientras Mateo sería el

autor de la tantas veces mal llamada cripta, que en realidad es el oratorio

parvo o la iglesia de la Divina Pastora, necesitada de una rehabilitación que

pudiera convertirla en otro de los monumentos a visitar, los otros dos

arquitectos, a juicio del autor del texto, serían los autores de la iglesia

alta, Sevila para la arquitectura propiamente dicha, y Juan Martín para el

entramado decorativo. Y es que para el profesor Ibáñez, ya lo hemos dicho, el

de Aldehuela no vino, en realidad, para realizar la obra de los hermanos

Carvajal en su conjunto, sino para terminarla. La obra de Sevila, precisamente,

dio un cambio a partir de este momento, convirtiéndose en una arquitectura

mucho más decorada en los interiores, al estilo de la del maestro turolense,

aunque sin llegar a esos aspectos casi borrominescos que caracterizan a éste.

Otro capítulo a destacar es el que

el autor dedica a la iglesia del Salvador, o de San Salvador, como es

denominada en toda la documentación, al menos hasta bien entrado el siglo XIX.

Especialmente interesante es la ampliación que en el siglo XVII se realizó en

la capilla de la Soledad, también llamada del Santo Entierro. Y es que no

debemos olvidar tampoco el purismo barroco que se llevó a cabo en el siglo

XVII, en el que destacaron arquitectos como el carmelita fray Alberto de la Madre

de Dios o José Arroyo, autor de la capilla de la Virgen del Sagrario, en la

girola de la catedral conquense, y también de las obras realizadas en esta otra

capilla de la iglesia del Salvador. José de Arroyo, por otra parte, es el

arquitecto que trasladó a Cuenca ese barroco puro, sencillo, que en ese momento

se estaba realizando en Madrid, con autores como Francisco Bautista, Lorenzo de

San Nicolás, Manuel del Olmo, o el propio Pedro de la Torre, un arquitecto

conquense muy desconocido para sus paisanos del siglo XXI, al que prometo

dedicar en las próximas fechas una entrada de este blog.

Un libro, en definitiva, que debe

leer todo conquense que quiera conocer más sobre nuestro patrimonio. Un

patrimonio, por otra parte, mucho más rico de lo que los propios conquenses

piensan, y desconocido hasta el punto de que toda la señalética instalada por

el Ayuntamiento para dar a conocer los monumentos a los turistas que nos visitan,

como aseguró el propio autor en la presentación del libro, y reconoció así

mismo el concejal de cultura, adolece de errores y de inexactitudes. En aquella

ocasión se nos prometió corregirlo en fechas próximas, pero todavía no ha llegado

el día de que ello se lleve a cabo.